現場レポート, 電気業界の仕事を知りたい

大阪の激アツスポット!?電気主任技術者たちが集う場所、カフェジカへ行ってきたよ!

大阪といえば、通天閣!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン!道頓堀!など、見どころがたくさんありますが、中でも、いま一番熱いのが東大阪市にある「カフェジカ」です!!

今回は全国の電気主任技術者が集まるカフェジカのオープンデーにワットマガジン編集部が参加してきました。「どんな人が集まるの?」「どんな感じなん?」どんな場所か、見たい・知りたい・行ってみたい!という人は必見です!

目次

ワクドキ!!初めて向かう「カフェジカ」までの道のり

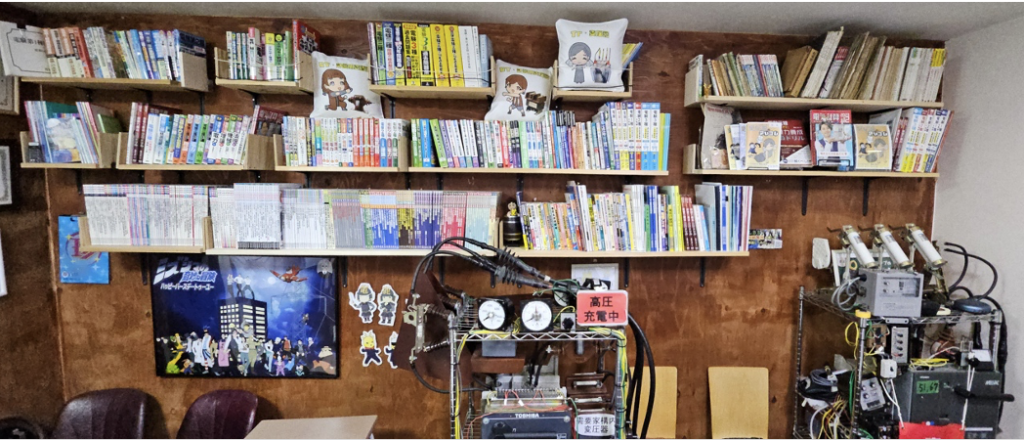

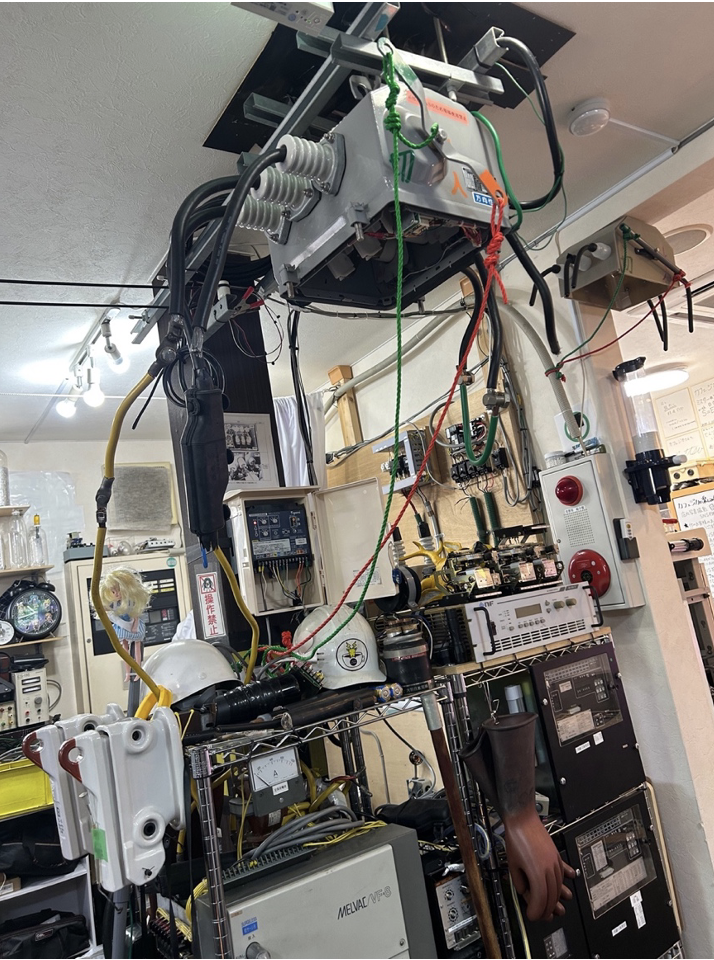

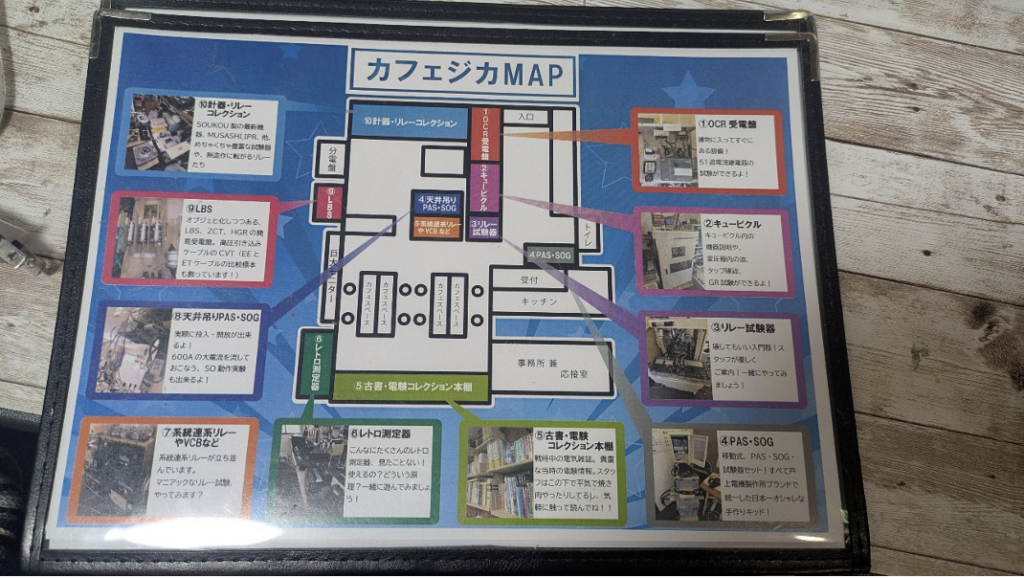

ワットマガジンでも何度かご紹介してきた「カフェジカ」は、日本で唯一、高圧受変電設備を直接見て、触ることができるカフェです。さて、その道のりは…次の通りです!これで迷わず到着できますよ🎵

代表の水島さんに聞く、「カフェジカが大事にしていること」

まずはカフェジカの代表・水島さんにお話を伺いました。どんな方が参加されるのでしょうか…?

「カフェジカは毎週土曜日の午後に予約制でOPENしており、リモート環境でも画面越しに視聴できるイベントと、来店されるお客様を中心に自由に電気設備を学んでいただく通常オープンデーとがあります。通常、オープンデーは月に2回ほど実施しています。テーマを設けたイベントと異なるのは、お客さんが知りたいこと・聞きたいことをメインにその日、何を学ぶかを決めるところです。そのため、事前にアンケートを取って、メインテーマを決めています。また、その日に聞きたいことをメモしてくる人も多くいらっしゃいますね。

そのほかにも、事故の事例や相談ごとをお客さんが発表し、情報共有しながらみんなで考え、解決しよう!という時間もあります。参加者は皆さん所属も年齢も異なりますし、資格は持っているけど経験がない人、選任の電気主任技術者として長く勤めている人などいろんな方がいらっしゃいます。誰でもオープン!な場所にしているので、中高生のお子さんやご家族の方もお越しになることがありますよ。

メイン講習の日はリアル➕zoomで実施しているため、全国のどこからでも参加できます。なかには、リモート参加で200名を超える参加者がいた人気の講習も。ただ、実機や試験器など実際に触れてみたりするのは店舗のみになりますので、実践で学びたい方は日本全国、遠くからでもお越しになりますね」

カフェジカさんのように技術者が学べる環境って全国にあるのでしょうか?

「気軽に目の前で実務的なことを触って学べる空間って、実はないんです。そのため、電験3種を取得しても、業務でどんなことをするのかがわからない。重要なのは現場で対応できることです。とくに選任だと、電気設備を触ることがないまま月日が経ってしまうので、電気主任技術者としての経験年数は長くても、現場での経験不足という方も多くいるんです。それだと、いざ、何かが起きた時に対応ができません。それに、ただ手順はわかっていても、この点検はなんのために行っているのか、なぜこの数値に設定しているのか。その意味を理解できているのと、理解できていないのとでは、電気主任技術者にとって必要な、「人に伝える」ということができなくなってしまいます。

カフェジカは、講師と現役の技術者や、これから実務を学ぼうとされる方々が集まり、技術について学び、力をつけて、業界で活躍できるように研磨し合う場所。日常の点検業務だけだと、そのうち面白みを感じなくなると思うんです。仲間を作ったり、保安業務の魅力を再発見したり、カフェジカで学ぶことでご自身の『おもしろポイント』を見つけて欲しい。自分なりのおもしろスイッチを持つことで、より仕事が楽しくなるはず。我々はそこを見つけてもらえるよう日々工夫をしながら活動しており、それを見つけてどんどん業界に入って欲しいですね。」

2月のとあるオープンデーにて…

13時30分からスタートのオープンデー。13時ごろからパラパラと参加者が集まります。

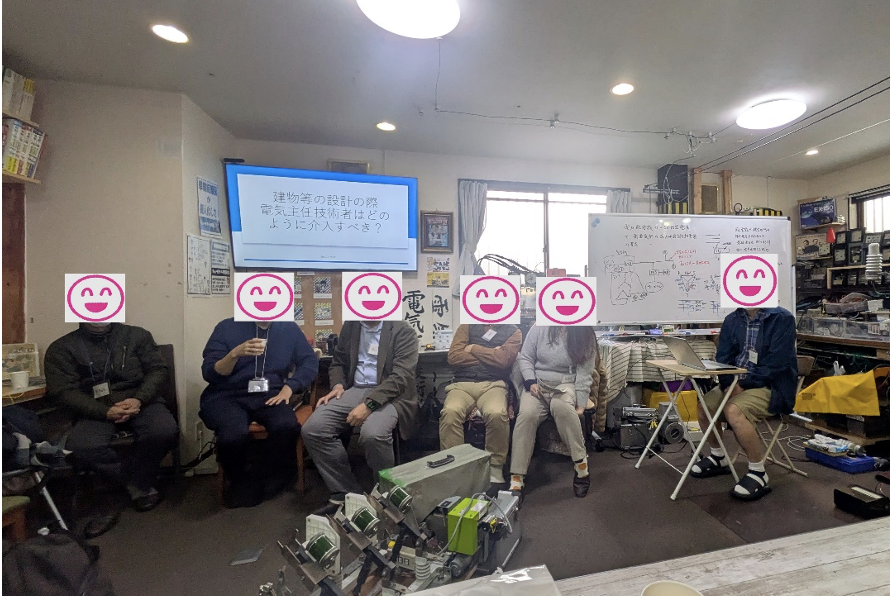

この日は常連さんも多く、すでに和やかな空気が流れていました。本日の参加者は20代から70代の方が13名。まずは自己紹介からです。ニックネームと現在のお仕事、仕事でのエピソード、業界に入ったきっかけなどを語ります。

その後、今日の講習が行われる前に、参加者・こいっちさんより、「建物設計の際に電気主任技術者はどのように介入すべきか」というテーマの発表が。新築の場合、既存の建物の場合、改修の場合など、シーン別にどのタイミングでどのように介入すべきかを解説します。あきら博士は、「2004年にガイドラインが作られたため、事業者は規定を守る必要がある。電気主任技術者は、その内容を理解しなければなりませんが、教育が行き届いていないのが現状です。基準を見極めるために、今後、法律を学ぶ機会が必要ですね」と重要なポイントをまとめてくれました。

本日のメインディッシュ!!

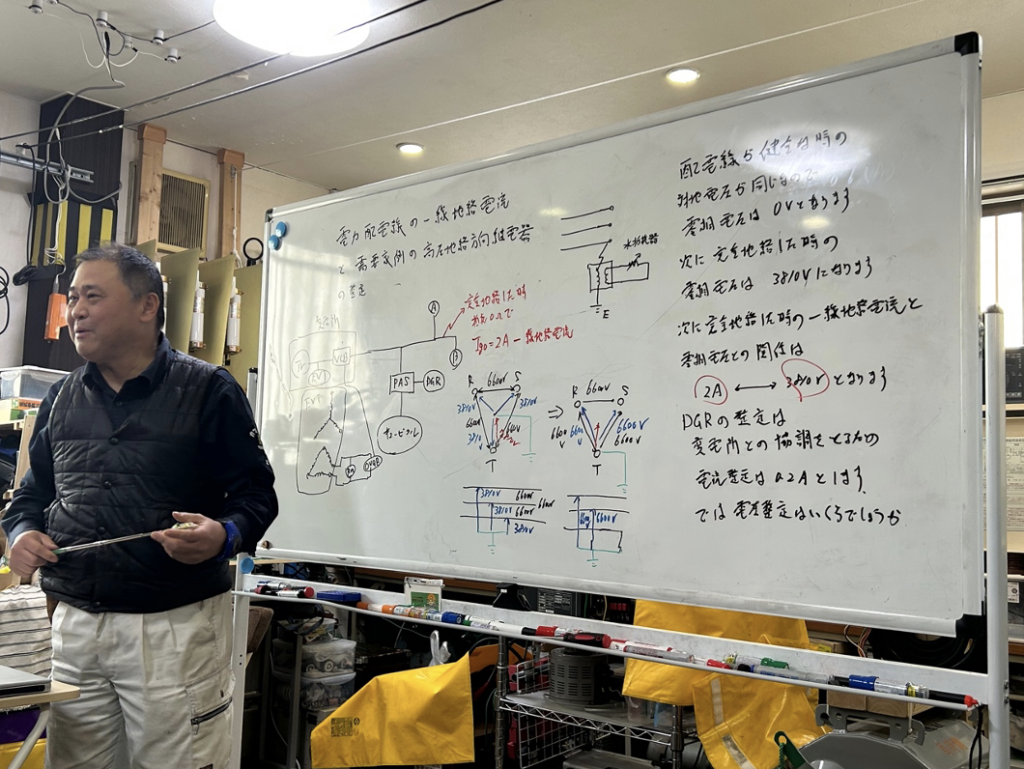

本日のメインテーマは、事前アンケートでも声が上がっていた「電力配電線の地絡保護協調」についてです。保護協調とは、電力系統の事故を検知して、事故が発生した回路のみを遮断するように保護機器を調整することを言います。非常に重要であり、最もリクエストが多いテーマで、過去にも何度か実施しているそうです。早速、講師のあきら博士がわかりやすく丁寧に解説をしていきます。

電気主任技術者が、高圧受電設備の保安を守るためには、各設備がどのような考えにもとづいて設計されているのか、理解しておかなくてはなりません。その理由は、高圧地絡事故など、危険な事故を防止するためです。

高圧地絡事故とは、充電されている高圧電路から電気が絶縁物を突き抜けて大地に流れたり、充電部に人やものが接触してそこから電気が大地に流れたりする事故のことを言います。高圧の電気エネルギーは非常に大きく、地絡事故が起きると感電や火災、物損破壊などが起きて非常に危険!危険な事故を防止するために、技術者は確実に危険を除去する術を理解していなくてはなりません。

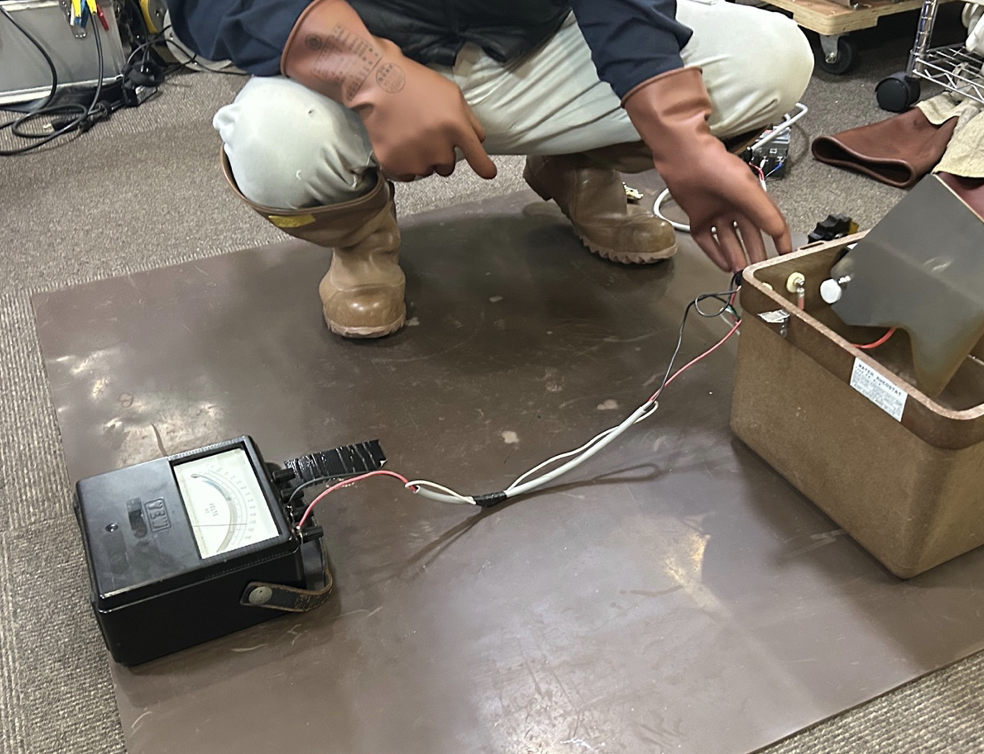

危険性を伝えつつ、危険を防ぐにはどうすべきかを解説するあきら博士。さて、ここから実践です。実際に地絡したらどうなるの?を目の前で体験していきましょう。まずは安全に防具・保護具を使用します!

電気は目に見えるものではありません。実際にどれくらい危険なのか、カフェジカの裏アイドルのでんこちゃん人形が身代わりになって見せてくれました。

バチっ!!「熱っ!!(でんこ)」

百聞は一見に如かずではありませんが、実際に体験することで、知識は身を助けるということを改めて実感しました。

電気が好きな人は集まれ!カフェジカへ!!

実践タイムが終わったら、あとは自由に相談や交流タイム。講師のあきら博士に質問したり、参加者同士で話し合ったり、みんなで楽しく集まり、あちらこちらで会話が盛り上がります。ここで、参加者に電気主任技術者という仕事のやりがいについて聞いてみると…

「定年がないから、元気であれば80代になってもできるのがいい。あと、いろんな人から感謝されるのが嬉しいですね」

「お客さんの困りごとに直接関わって、解決できる。見えない部分を支えていることが実感できるので楽しいんです」

「異業種から転職で技術者になりましたが、知れば知るほどおもしろいなって思います」

10人以上集まるといっぱいになる広さだからこそ、密なコミュニケーションが生まれ、仲間とのつながりができていくのかもしれません。情報と実経験がつながっていくので理解が一気に深まる。わからないことも多いけどここにくると急にスキルが上がる。そんなみなさんの意見に納得できる刺激的な空間でした。

イベント情報はワットマガジンでもご紹介していますので、ぜひチェックしてくださいね!

プロフィール

株式会社ミズノワ(カフェジカ運営)

Cafe自家用電気(カフェジカ)は、日本で唯一、講習用のキュービクルを置くCafe。 毎月のイベントでは、実務知識の取得や電気を軸にした仲間作りも出来るとあって、大きな盛り上がりを見せている。 また、電験3種2種を取得された方には、未経験でも働くことができる現場を株式会社ミズノワが職業紹介業者として取り揃え、将来の電気主任技術者業界の人手不足を無くしていき、電気保安管理業務を楽しみながら働いていける環境作りを目標としている。

公式サイトはこちら

YouTube『カフェジカちゃんねる』

一覧に戻る

一覧に戻る