電気機器のしくみ

冷蔵庫はなぜ冷える?冷やすしくみをわかりやすく解説!

今や生活に欠かせない「冷蔵庫」。実際、どのようにして内部が冷えているか説明できない人は多いのではないでしょうか。少し複雑な構造ではありますが、理屈は割と身近な現象を利用しています。

今回は冷蔵庫の仕組みと違いについて解説します。

冷蔵庫のしくみ

夏場に玄関に水を巻くと涼しく感じたり、注射の際、刺す部分に消毒を塗ると冷たく感じたりする経験をしたことはないでしょうか。これは「気化熱」といって、液体が蒸発する際に周りの熱を奪う現象です。

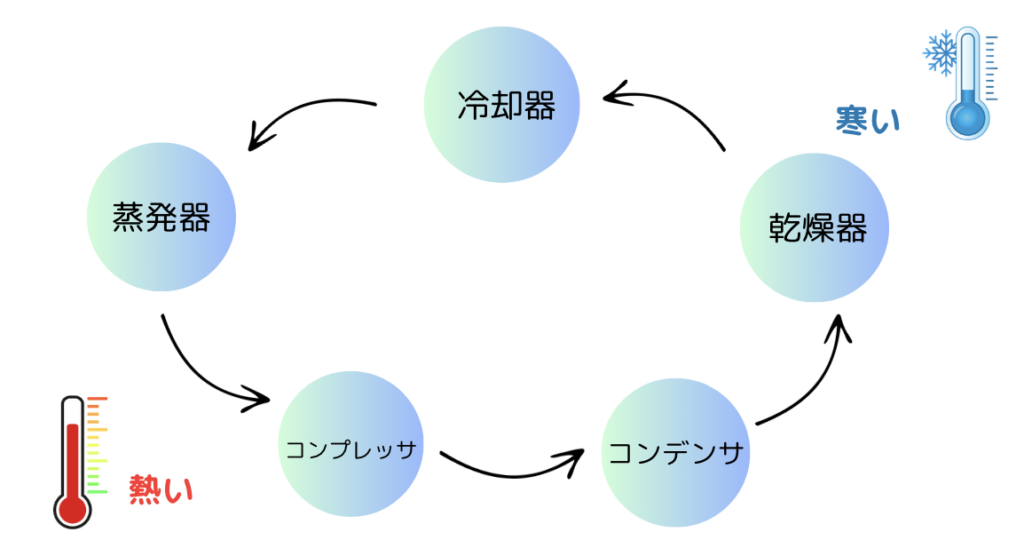

冷蔵庫が冷える仕組みはこの原理を活用しています。「冷媒」と呼ばれる物質があり、これをコンプレッサーと呼ばれる圧縮機で圧縮すると高温の気体になります。その気体になった冷媒を凝縮器というコンデンサーに通すと液体に変化するのです。液体になった冷媒は、乾燥機を経由して冷却器に向かい、最後に蒸発器を経由して気化する時に周囲の熱を奪い、冷蔵庫の内部を冷やします。

冷やし終えた冷媒はサクションパイプと呼ばれるコンプレッサーとつながる管を通り、コンプレッサーで再度、圧縮されて再び高温気体に戻ります。この過程を繰り返すことで、連続的に冷やすことができるので、冷蔵庫は常に冷房状態を維持しています。また、冷凍庫も同じ仕組みで冷やしているのです。

上記で紹介した構造は「ガス圧縮式」と呼ばれる一般的な構造ですが、他にも「ガス吸収式」と呼ばれる構造もあり、こちらは圧縮機を使用せず、冷媒の変わりに「アンモニア」を使用して蒸発器と吸収器を活用しながら循環させます。

ガス圧縮式と比較すると圧縮機がない分、音が非常に静かなのが特徴で、ホテルや旅館など夜間の稼働音がうるさいと営業できないような所で使用されています。このほかに、「電子式」という構造がありますが、冷媒や圧縮機などの設備が搭載されていません。異なる2枚の金属に電流を流すと、片方が熱を吸収しながらもう片方で発熱する構造(ペルチェ効果)となっており、別名ペルチェクーラーなどとも呼ばれています。冷却効果が低いので、主にワインセラーなどで使用されるのが特徴です。

純粋に水を循環させて冷やすまた「水冷式」や、外気を入れて冷やす「空冷式」もありますが、この2点は一般的に使用されていません。

冷蔵庫の歴史

食材を保存するのに、冷やすと保存できる知識は古代から知られていましたが、氷を運搬する必要があるなど、現代のように当たり前のことではありませんでした。19世紀頃になると、人工的に氷を作れる技術が誕生し、大きな箱の中に氷を入れて食材を保存する、最初の冷蔵庫が生まれました。

その後、1930年頃になると、電気を活用した初めての冷蔵庫がアメリカで発明されましたが、非常に高価で簡単に購入できるものではありませんでした。戦後になると、「三種の神器」の一つとして、一般家庭に多く広まっていきました。

今では冷蔵機能と冷凍機能が一体になっているものが主流となり、食材に応じて適切な温度管理ができるなど、非常に便利な世の中となりました。

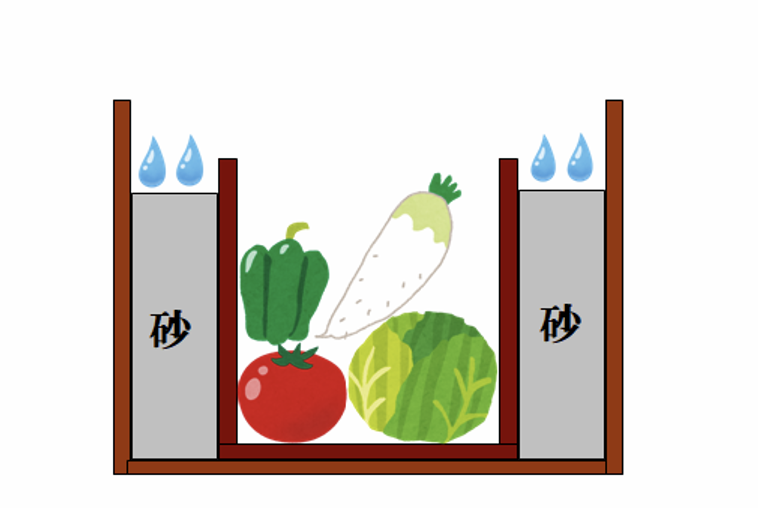

簡易的な冷蔵庫を作ってみよう!

簡易的ですが、気加熱を利用して食材を冷やすことができるため、実験的に作って楽しんでみましょう。

準備するもの

- 大きい鉢(バケツでも可)

- 小さめの鉢(バケツでも可)

- 砂

- 水

作り方

- 大きい鉢の中に小さい鉢を入れます。入れる前にそれぞれの鉢の下は防いで下さい。

- 大きい鉢と小さい鉢の間に砂を敷き詰めます。

- 砂に水を掛けると、小さい鉢の内部が冷えてきます。これは気加熱の原理を利用した方法で、水が乾くと砂が気加熱によって冷やされ、それが内部にも浸透していきます。

この方法は、実はアフリカなどでは活用されており、電気などを安定的に供給できない地域などでは非常に重宝されています。

近い仕組みの家電製品

冷蔵庫や冷凍庫の仕組みに似たものとして「エアコン」があります。

エアコンは室内器で室内の熱を吸い、冷媒と共に室外機へ送ります。その後、室外機の中にある圧縮機で冷媒を圧縮し、高温の気体になります。高温の気体を熱交換器に通すことで、外部へ熱を逃がし、冷たくなった冷媒を減速機に通して室内機に送る事で冷たい空気が流れるようになります。

ちなみに暖房は逆の動きになり、屋外の空気を吸って圧縮することで高温の気体となり、その気体を熱交換器で内機に送り暖かい空気を出し、その後、熱を放出した冷媒を減速機で屋外に運び、再び外の空気を吸います。

構造こそ異なりますが、共に冷媒を活用する点は似ており、理屈は同じなので、エアコンと冷蔵庫は実は兄弟のような関係とも言えるでしょう。

一覧に戻る

一覧に戻る