「過去問周回が重要?」「A問題よりB問題が鍵?」電験三種勉強のコツ5選

電気業界において登竜門的な資格として知られる“電験3種”。資格取得を目指す人が多い反面、合格率が10%前後と、難関な資格としても知られています。本記事では、電験3種の合格を目指す人に向けて勉強のコツを5つ解説します。

目次

電験3種とは

そもそも電験3種とは、50,000V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)の保守監督業務を請け負うのに必要な資格のことで、正式名は第3種電気主任技術者です。試験は夏と冬の2回実施され、理論、法規、電力、機械の4科目全てに合格することで免状が交付されます。

毎年数万人規模の受験者がいる人気の資格ですが、電気の基礎から応用まで広範な知識が求められることから、比較的難易度の高い資格として知られています。なお、電験3種の上位資格として電験2種と電験1種があり、電験2種の資格があれば170,000V未満の事業用電気工作物を、電験1種の資格があれば全ての事業用電気工作物をそれぞれ扱うことができます。

電験三種とは?仕事内容や取得のメリット、試験の概要など詳しく解説します

電気に関わる資格としてよく聞く「電験三種」。どのような資格か知っているでしょうか。

電験三種とはなんの資格なのか、どのような勉強が必要なのか、…

電験三種合格に役立つ勉強のコツ

コツ①過去問をひたすら周回する

電験3種の勉強で最も重要なのが、過去問をひたすら周回することです。過去問を周回することで、出題頻度の高い問題ほど理解が深まるうえ、出題傾向や解き方のコツなども徐々に覚えられるようになります。初めのうちは過去問になれず、ほとんど解くことができないので、直接解説を見て、問題を解くのに最低限必要な知識を理解するところから始めてみましょう。

ポイントは、大量の過去問が載っていて、解説も充実している問題集を使用することです。テキストや参考書の中には、出題頻度の低い問題まで丁寧に解説していることが多く、全てを理解しようとすると時間が足りなくなってしまうため、問題集の解説だけでは理解しきれない時の補助教材という位置付けに留めておきましょう。

コツ②A問題よりB問題に力を入れる

電験3種の問題は、1つずつの小問に答えていくA問題と、複数の小問で構成されるB問題に分かれており、配点はそれぞれA問題が全体の7〜8割程度、B問題が全体の2〜3割程度です。なかでもB問題は各小問の途中計算や答えを他の小問の解答に使用することがあり、実質的な難易度がA問題よりも高いと言えますが、実はB問題にこそ力を入れるべきです。

というのも、B問題は出題される問題の傾向が掴みやすく、対策を練れば正答率を十分に上げることができるためです。また、A問題は出題の仕方や範囲が幅広く、十分な勉強をしていても間違えることが多いため、実はB問題を捨ててA問題に集中する方がリスキーな選択と言えます。

コツ③類似問題を連続的に解く

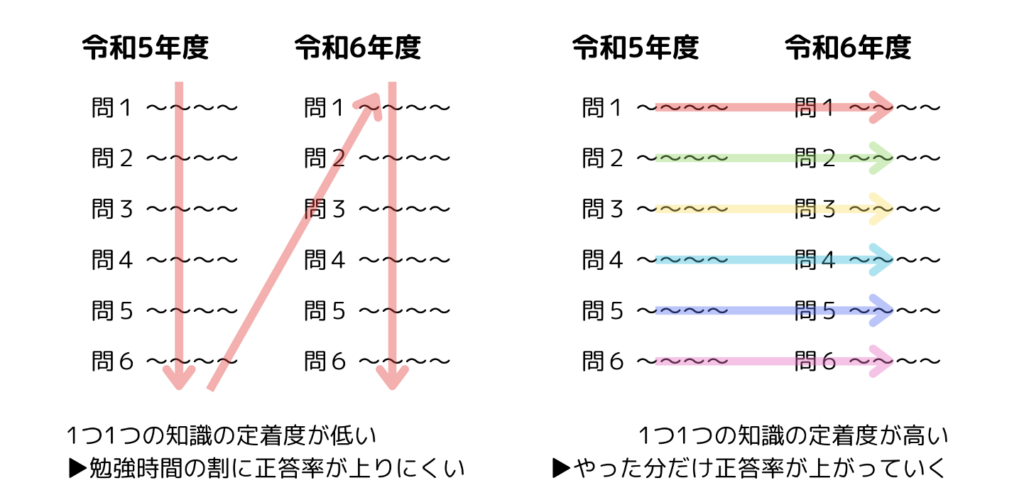

過去問を周回する際は年度単位で1から問題を解いていくのではなく、異なる年度を跨ぎながら類似の問題を連続的に解くようにしましょう。イメージとしては、ある年度の問題でおおよその解き方を理解し、他の年度の類似問題で実際に解答にチャレンジしながら復習し、さらに他の年度の問題でより確実に解き方をマスターするイメージです。

この解き方をすることで、一つひとつの問題で問われる知識を確実に習得していけるうえ、年度によって微妙に異なる出題方法にも慣れることができ、結果的に問題の正答率を高められるようになります。また問題を解けば解くほど知識を習得している感が得られやすいため、モチベーションが維持しやすいというメリットもあります。

コツ④科目を絞って勉強する

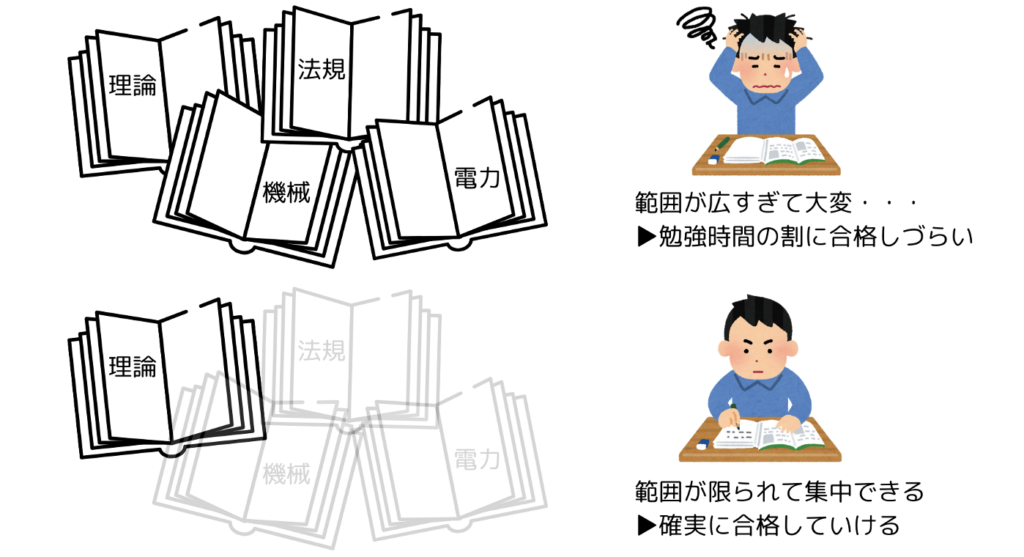

科目別合格制度がある電験3種では、科目を絞って勉強することも大切です。どれか1科目が合格できればと考え、全科目を網羅的に勉強する人は多いですが、試験範囲の広い電験3種では、どの科目も合格できなかったというケースも珍しくありません。

そこでオススメなのが、確実に合格したい科目を選んで集中的に勉強する方法です。もちろん複数科目の合格を狙うのは悪いことではありませんが、最初から高い壁にチャレンジしてモチベーションを無くしてしまっては本末転倒でしょう。まずは1つの科目に集中し、ある程度合格できる見込みが見えてきたら他の科目にも着手する、といった手順を踏むことで、合格できる科目を着実に増やすようにしましょう。

コツ⑤間違えている選択肢についても深掘りする

過去問を繰り返し周回した上級者向けにオススメなのが、不正解の選択肢がなぜ誤りかを深掘りしていく勉強方法です。不正解の選択肢まで深掘りすることで、1つの問題からより多くの知識が得られるだけでなく、消去法で解答を導くテクニックが身についたり、モチベーション維持にもつながります。

計算を伴う選択肢問題では、計算ミスで導き出される数値がダミーとして紛れていることが多いため、不正解の選択肢を深掘りすることで、逆説的に自身の計算ミスが減る効果も期待できます。過去問をたくさん周回したことで問題文を覚えてしまい、反射的に正解する事が多くなってきたら、新たな刺激として不正解の選択肢を深掘りする勉強法を取り入れてみましょう。

有資格者が簡単に解説する「電験三種」の試験の中身

電気保安には欠かせない国家資格である「電験三種」。名前は聞いたことがあっても、試験の内容までは知らない方も多いかもしれません。今回は、有資格者の僕が、なる…

一覧に戻る

一覧に戻る